Une balle dans la tête…

Encore une fois, cette nuit, Jonathan a revu son père mourir, le crâne transpercé par une balle. Pas de tireur, pas de sang, juste un trou tout rond, tout propre, au niveau de la tempe, et une lente agonie dans les bras de son fils.

Dans sa Dodge rouge-orangée filant à pleine vitesse sur l’autoroute, Jonathan a ouvert les fenêtres malgré le vent assourdissant : il aimerait avoir des courants d’air jusqu’à l’intérieur du crâne, remplacer ses souvenirs par une brise fraîche, sans goût, sans odeurs.

Une balle dans la tête, lui aussi en espère une parfois. Souvent, en fait. Il imagine le tracé de la balle traversant de part en part son cerveau, sans dévier, gentil petit soldat faisant son devoir.

Jonathan a redessiné cent fois le sillon du métal dans sa matière grise, molle, docile. Pas d’éclatement des os du crâne, dans ses fantasmes, pas de chairs brûlées par la balle chauffée à blanc au sortir du canon, pas de jets de sang : juste un joli petit trou et une trace propre comme l’onde d’un caillou dans l’eau. Quand il n’en peut plus, comme aujourd’hui, où il braille une chanson débile par les fenêtres ouvertes de sa voiture parce que son crâne va exploser de remords, il ne peut penser qu’à ça pour le soulager : une balle dans la tête et hop ! Le tour est joué ! Comme par miracle, plus de souvenirs de la mort de son père, plus de rêves relatant pour la centième fois son agonie, plus de culpabilité !

Jolie petite balle, délivres-moi du mal… C’est son credo, depuis des années : alors, pourquoi Jonathan ne s’est-il jamais administré son traitement de choc ? Mais parce qu’il veut souffrir, parce qu’il les aime, ses cauchemars ! Voir et revoir son père mourir à longueur de nuits, penser qu’il aurait dû le sauver, l’aimer plus, jours après jours, c’est ce qui le maintient en vie ! Sa douleur, c’est sa Croix, celle qu’il porte et sur laquelle il s’appuie, respiration après respiration, jusqu’à cette mort qu’il entrevoit comme le début de sa vraie vie.

Pour ne pas oublier qu’il aurait dû être plus proche de son pauvre père et l’empêcher de vouloir mourir, Jonathan a choisi depuis des années de devenir dessinateur pour la police. Dévisager des morts à longueur de journées, entendre de loin en loin les sanglots des familles éplorées le long des couloirs de la morgue, croiser des brancards sur lesquels se dessinent les silhouettes muettes de corps mutilés, déchirés, c’est l’essentiel de sa vie, la vérité de son existence.

Quand, harassé, sceptique, il se penchait sur les pages de papier glacé des livres de la bibliothèque de l’Ecole des Beaux-Arts pour y apprendre, par exemple, la spécificité du « rose de Pompéi » comparé aux autres teintes de la même gamme, il ne voyait déjà qu’eux, les visages muets de douleur, les corps disloqués : un « rose de Pompéi » siérait-il plus à un noyé qu’à un grand brûlé ? Comment rendre la vie aux joues livides de la victime d’un tueur en série cannibale ? Peut-on vraiment se permettre de peindre un joli drapé à la robe en lambeaux d’une femme violée et morte étouffée par son propre sang ?

Comme tout cela aurait prêté à rire, si ça n’avait pas été si réel.

Déjà, des années auparavant, tandis que ses camarades étudiants nantis se gargarisaient des grandes théories de l’Art Contemporain, critiques alors qu’ils arrivaient à peine à pondre, à force de nuits épuisées, de pauvres gribouillis à peine dignes des peintres à la chaîne de la Place du Tertre, Jonathan se meurtrissait à ressasser l’inutilité de sa propre vie au milieu de ces petits cons oisifs.

Son cerveau, pendant la journée, l’étouffait d’images de petits enfants sales cassant des pierres dans des carrières pour payer les dettes ancestrales de leur famille ou prostitués par leurs parents. La nuit, son inconscient prenait le relais et le représentait, lui, Jonathan, écrasant sous sa semelle les mains que lui tendaient de vieilles femmes déguenillées et crevant de faim.

Il avait tenu bon jusqu’au diplôme final, faisant croire à tous que rien ne l’intéressait plus dans la vie que ces Beaux-Arts dont il vomissait jusqu’au nom même, cachant le fait qu’aucun Greco ne valait à ses yeux la moindre croûte de pain dans la bouche d’un mendiant affamé.

Diplômé sans gloire mais sans efforts, il avait alors couru se présenter au concours de recrutement des dessinateurs de la police et, depuis, il peignait ces morts qu’il aimait tant parce qu’ils lui rappelaient son père et lui répétaient que toute douleur ici-bas a une fin.

Echevelé, le corps frigorifié mais le visage écarlate, Jonathan arrête sa Dodge devant les grilles de l’Institution Pénitentiaire.

Il a l’impression d’avoir franchi les barrières invisibles d’un nouveau monde, de mettre enfin les pieds dans la vraie vie : ici, derrière le grillage barbelé parsemé de miradors, les murs de béton gris se renvoient les cris des détenus, des hommes qui ont peur, qui ont fait souffrir, qui pleurent, qui tueraient pour une cigarette. Tout un monde inconnu des étudiants des beaux-Arts, et qui pisserait sans remords sur le plus cher des Renoir en échange d’un steak frites dans un bistrot pouilleux.

Sur le chemin bitumé qui le mène au premier poste de contrôle, Jonathan croise une femme seule, grosse, laide, habillée de rose criard, un cabas à la main. Ses cheveux passés à l’eau oxygénée ressemblent à de la paille séchée en plein champ et rappellent ceux des prostituées de la gare de Glasgow : Jonathan la trouve plus belle que la Vénus de Botticelli. Parce que le regard de la grosse femme lui rappelle que la vie est une vraie saloperie, Jonathan l’aime.

Dans les prunelles de la Joconde, chacun peut voir ce qu’il veut : comme une danseuse de peep-show, elle offre aux voyeurs ce qu’ils viennent chercher. Dans le regard de la femme au cabas, pas de cette soumission aux désirs étrangers, pas de concession aux goûts du jour : sa beauté est réservée à un seul homme. Pour le reste du monde, le même avertissement : la vie est une sale maladie que je traîne jours après jours. Si vous ne voulez pas être contaminés, lâchez-moi !

Arrivé devant le premier garde, Jonathan décline son identité en même temps qu’il sort un semblant de laisser-passer gardé d’une soirée donnée trois mois plus tôt en l’honneur du Sergent Graham. Peu regardant, le surveillant le laisse rentrer.

Etrangement, de l’autre côté de la première ligne de barbelés, l’air semble à Jonathan plus léger, le temps plus lent, plus docile. Il se sent plus libre que jamais au milieu de la grande cour entièrement offerte au ciel assorti au gris du sol.

Les rares personnes à arpenter le béton brut longent les murs, de peur de briser l’harmonie fragile qui semble exister entre le ciel et la terre, dans ce carré gris hors du monde. Jonathan, lui, traverse la cour à lentes foulées régulières, comme un roi se dirigeant vers son trône fend la foule de ses sujets fidèles, le regard droit, le but de son trajet toujours en ligne de mire.

Il se dirige vers la petite masse de gens calmes qui fait la queue au fond de la cour, là où l’on peut deviner que se trouve le deuxième poste de garde, celui qui permet de pénétrer dans le bâtiment rectangulaire qui est le vrai cœur de la prison.

La chaleur des corps des visiteurs, amassés devant la porte étrangement petite de l’énorme édifice, se mêle à la moiteur poisseuse qui s’échappe du bâtiment chaque fois qu’un gardien en ouvre la porte pour y laisser passer, au compte-gouttes, les mères et sœurs des détenus, les avocats, un vieil homme seul.

Jonathan attend, profitant de la tiédeur des corps. Il s’est rarement senti aussi bien. Il évite de se demander si son esprit fonctionne de manière tout à fait saine, qui lui fait préférer la compagnie d’inconnus dans la cour d’une prison à une soirée avec ses amis dans le velours feutré des fauteuils Empire d’un bar chic d’Edimbourg. Comme à chaque fois qu’il commence à douter de sa santé mentale, Jonathan barre le passage à ses pensées en les noyant sous des flots de musique débile. Aujourd’hui, ce sont les stances insipides d’une stupidité entendue à la radio qu’il se chantera en boucle dans sa tête, jusqu’à anéantissement total de ses pensées négatives. Le rythme binaire des chansons à la mode est parfait pour réduire à néant n’importe quelle idée, (la meilleure du monde n’y résisterait pas), Jonathan sait cela depuis la mort de son père.

« Monsieur, je peux savoir pourquoi vous attendez ? »

La voix du gardien l’a fait sursauter. Jonathan avait tourné la tête vers une jolie jeune fille à la moue boudeuse et aux paupières baissées lorsque le surveillant s’est approché de lui. Tandis que la mélopée aux paroles répétées jusqu’à l’écœurement s’évanouit en un instant, Jonathan revient sur terre.

« Je travaille pour la police d’Edimbourg ! Je suis venu voir un prisonnier : Barthélémy Woodrow. J’ai des questions à lui poser. » Il devrait dire qu’il sent une faiblesse dans la représentation qu’il a faite de la victime de ce type, que l’observer à la dérobée l’aiderait peut-être à parfaire son tableau, qu’il sent un manque quelque part, qu’il croit pouvoir identifier en présence de Woodrow, qui, après tout, est celui par qui l’œuvre existe… Il préfère se taire et simplifier les choses que de débiter ces absurdités au surveillant…

« Si vous êtes de la police, vous n’avez pas à faire la queue avec tout le monde. Suivez-moi, je vous prie. »

« C’est à dire que… Je ne suis pas vraiment de la police : je travaille avec elle, plutôt. Ou pour elle. »

« Vous avez une accréditation ? »

Jonathan hésite à ressortir son laisser-passer. Mais comme il n’a pas grand-chose à perdre, et que le coup a marché avec le garde à l’entrée, il se permet d’essayer. Le surveillant qui se trouve en face de lui n’a pas l’air commode, ceci dit, mais, bizarrement, Jonathan se sent comme intouchable dans cette cour de prison offerte aux quatre vents.

« J’ai cela : c’est ce qu’on m’a donné pour venir ici, j’espère que cela conviendra ». Lui qui déteste mentir n’a aujourd’hui aucun scrupule, comme si les premiers symptômes d’une prédisposition à la criminalité l’avaient contaminé en s’échappant de la porte d’entrée de la prison dans un nuage d’air vicié.

Le surveillant en uniforme bleu foncé exhale des vapeurs d’after-shave à chaque mouvement, parfaitement ajusté dans une chemise repassée avec soin, comme si l’hygiène corporelle et l’odeur de la lessive pouvaient forger une armure face à cet univers de relents de cantine et de draps jaunis.

Après avoir inspecté le laisser-passer sous toutes les coutures, il le rend à Jonathan comme il l’aurait fait d’un prospectus publicitaire : « Ce n’est pas suffisant, Monsieur. Je ne sais pas qui vous a donné ce papier, mais il ne vaut pas comme accréditation pour témoigner de votre appartenance à la police. Il me semble qu’il s’agit plutôt du genre de document que l’on peut présenter pour rentrer dans une soirée privée, ou quelque chose comme ça. Qu’en pensez-vous ? »

Les bras croisés sur le torse, les jambes légèrement écartées, le surveillant s’est mis sur la défensive. Jonathan a l’impression qu’il va se jeter sur lui et lui passer les menottes pour avoir voulu rentrer en douce dans la prison ! Eh ! On arrête les gens pour vouloir s’en échapper, de cette geôle, pas pour essayer d’y rentrer, non ?! Quelle blague !

« Oh ! Et bien… Je suppose que j’ai tout de même le droit de rendre visite à ce prisonnier, n’est-ce pas ? Comme tous ces gens qui attendent, non ? »

« Tous ces gens, comme vous dites, ont de la famille à l’intérieur et ont dû préalablement à leurs visites faire établir les preuves de leur identité. Si vous êtes apte à faire la même chose, et si vous pouvez me prouver votre collaboration avec la Lothian and Borders Police - puisque le détenu que vous souhaitez rencontrer ne fait pas partie de votre famille, n’est-ce pas ?…- »

« Non, bien sûr ! »

« Pourquoi « bien sûr » ? »

« Mon Dieu, parce que… Je ne sais pas ! » Les oreilles de Jonathan commencent à rougir, premier signe du fait qu’il se sent pris en défaut. Pourtant, tout lui semble si irréel, si léger ! Où a-t-il déjà vu ce genre d’interrogatoire ? Dans un film, évidemment ! Tout défile comme sur un écran blanc devant ses yeux, depuis qu’il a quitté sa voiture ! Encore deux minutes et le type en face de lui va arracher son masque de gentil-gars-qui-joue-au-gros-dur-parce-qu’il-est-gardien-de-prison et : oh ! Jim Carrey !

« Monsieur ? Vous m’écoutez ?! »

Jonathan étouffe un rire nerveux : « Pardonnez-moi ! Je vous écoute. Dites-moi ce que je dois faire pour rendre visite à ce monsieur Woodrow ! C’est vraiment important ! » Si le film doit continuer, autant se mettre dans la peau du personnage : « mon travail implique que je pose certaines questions à cette personne. Barthélémy Woodrow est le principal accusé dans une affaire criminelle qui occupe toutes nos forces de police depuis plusieurs jours. L’interroger me permettrait de recueillir des éléments essentiels à l’avancée de l’enquête. Vous comprenez, n’est-ce pas ? »

« Vous me permettrez donc de téléphoner aux responsables du bureau pour lequel vous travaillez à Fettes Avenue afin de m’assurer de la véracité de vos dires, dans ce cas-là. »

« Très bon acteur, ce gars…», se dit Jonathan. « Bonne intelligence du texte, d’un naturel désarmant… Ceci dit, aucun mérite : il connaît son rôle depuis bien plus longtemps que moi ! »

« Bien entendu ! », reprend le jeune homme à voix haute. « Vous pouvez demander l’inspecteur Kyle, si vous voulez bien. »

« L’inspecteur chef Kyle a quitté notre établissement il y a à peine une demi-heure. Je doute qu’il soit déjà revenu à son bureau… Il a demandé à voir Barthélémy Woodrow. Vous comprendrez donc que je m’étonne que vous désiriez rendre visite à ce détenu : pourquoi ne pas avoir accompagné votre supérieur ? Vous ne saviez pas qu’il venait ? »

Jonathan commence à trouver le film un peu long… Qu’est-ce qu’il peut savoir des allées et venues de l’inspecteur chef Kyle? A l’heure où l’inspecteur arrivait au bureau, Jonathan, lui, peinait toujours à quitter son lit… Evidemment, ce n’est pas le genre de choses à dire à cette star à la petite semaine, qui le dévisage comme s’il venait de découper sa petite sœur en morceaux, mais, tout de même : personne n’aurait-il pu penser à lui faire lire le scénario avant ?

« En effet, il arrive que L’inspecteur chef Kyle fasse des choses sans m’en avertir ! Bon ! Appelez donc qui que ce soit d’autre au bureau, et je suppose que nous pourrons trouver une solution rapide et que je pourrais commencer à bosser ! »

« C’est cela… D’autant plus que les visites prennent fin dans moins d’un quart d’heure… Ce que vous auriez su si vous vous étiez un peu mieux préparé à venir dans notre établissement aujourd’hui… Eh bien, je vais vous demander d’attendre ici un instant pendant que j’appelle un de vos supérieurs. Vous voulez bien me confier votre carte d’identité, je vous prie ? »

Barthélémy S. Woodrow Jr., les mains derrière la tête, couché sur son matelas, regarde passer au plafond de sa cellule les armées de l’Ordre Nouveau.

Harnachés d’argent, les soldats des Temps à Venir défilent, fantômes brillants foulant des champs d’un vert aveuglant sur le fond gris sale de plâtre écaillé.

Sourire aux lèvres, le prisonnier immobile admire les troupes en marche riant et chantant pour lui seul tandis que, dans la prison, résonnent le cliquetis des gamelles à l’approche de l’heure de midi, les injures des détenus et les menaces des gardiens.

« Pleurez, jurez, criez !… L’heure est bientôt venue où vous regretterez vos bassesses ! Dans quelques jours, dans quelques heures, vous vous maudirez de n’avoir pensé qu’à vos ventres insatiables, à votre fichu sommeil, à vos instincts de porcs ! Je vous aurai prévenu, mais vous n’avez pas voulu m’écouter : au moment de mourir, implorant et gémissant, vous regretterez d’avoir couvert mes paroles ! Une dernière fois, je vous le demande : vous repentez-vous devant le compagnon du Maître de l’Ordre Nouveau ? » Woodrow, inconscient du fait que sa mise en demeure n’a pas franchi les barrières de son propre crâne, attend une réponse qui, comme toutes les autres, ne viendra jamais. Communiquant silencieusement avec celui qu’il attend, le Sauveur, Woodrow est désormais convaincu que le monologue intérieur est la seule manière de dialoguer possible, et trouve même dommage de n’y avoir pas pensé plus tôt : toutes ces années à se casser la tête à chercher les mots justes, hausser le ton pour se faire entendre, toujours se faire couper la parole… Maintenant, fini de faire des efforts pour rien : plus de grandes gueules pour vous faire taire, plus de saintes-nitouche pour prendre un air outré parce qu’on n’a pas employé exactement le bon mot à la bonne place ! La communication d’esprits à esprits est quasiment une communion, et permet de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie : y répondent les esprits supérieurs, et de ce fait élus par l’Ordre à Venir. Quant aux autres, leur surdité les condamne à périr irrémédiablement !

Quel soulagement que de savoir dès à présent avec qui on va se partager le monde, à l’avenir !

Ces derniers jours en prison ont permis à Woodrow de savoir que personne autour de lui n’allait le suivre aux côtés du Maître et, à son égal, faire partie du monde de demain. Dans son esprit, il n’a entendu que la voix de son Sauveur, (le Sauveur de l’Humanité nouvelle !), qui lui répondait.

Se pourrait-il que lui seul, petit homme infirme en comparaison de la grandeur de Celui que le monde attend, ait été choisi pour seconder le Maître ? Non, bien sûr, il le sait en contemplant les armures brillantes des soldats qui défilent au plafond de sa cage de béton : l’armée du Rédempteur est infinie ! C’est qu’elle doit être au moins aussi puissante que la foule des ignorants pour écraser toutes ces mesquineries et cette stupidité crasse qui règnent encore sur la terre… Demain sonnera l’heure où les imbéciles s’étoufferont dans leurs propres sanglots, implorant pitié, s’excusant de n’avoir pas répondu à l’appel de la voix intérieure. En attendant, Woodrow continue d’invectiver ceux qui l’entourent, les sommant de répondre à ses appels silencieux avant la venue du Bienfaiteur, qu’il sent de plus en plus imminente.

« Woodrow ! De la visite ! Levez-vous ! »

« Ne prends pas cet air agressif, pauvre homme ! » Sans prononcer un mot, le prisonnier s’adresse au gardien en le fixant d’un regard d’inquisiteur résistant à la tentation de la pitié. « Savoir que tu es condamné ne te donne pas le droit de te venger sur moi ! Comme je te plains ! Non, je ne te sauverai pas, il n’y aura pas d’exception… Tu peux pleurer, tempêter, frapper, je ne t’accorderai aucun privilège ! Il ne te reste qu’à te repentir… C’est pour ton bien que je te dis cela…»

« Approche ici ! Dos aux barreaux, les mains derrière le dos ! »

« Tu aimerais que ta voix tonne jusqu’à couvrir tes sanglots intérieurs, mais j’entends tout ! L’heure n’est pourtant pas encore aux larmes : demain sera pour toi encore bien pire qu’aujourd’hui, alors garde tes forces, tu en auras besoin… » Le prisonnier obéissant colle son dos aux barreaux d’acier froid, sans un bruit. La tête basse, on le croirait en pénitence : il songe qu’il aimerait pouvoir en sauver un, rien qu’un, de ces pauvres diables promis à la mort, parce qu’on est peut-être un plus grand chef quand on montre de la miséricorde, non ?

Mais non, quelle mascarade ! Pas la peine de feindre la pitié, il n’y croit pas lui-même ! Vivement l’anéantissement de tous ces petits esprits seulement capables de minuscules vilenies : songeant qu’il s’est bien amusé, l’espace d’un instant, à singer le Pardon, il ricane doucement, dos à son geôlier. « Mais Dieu que ce monde est stupide ! Celui-là, qui croit être fort parce qu’il a une arme à la ceinture et dans les mains un trousseau de clefs, celui-là croit que je le crains et, pire ! pense même peut-être que je l’envie ! Je lui ferai voir, au dernier jour : sous la semelle de mes chaussures je le maintiendrai, et jusqu’à son dernier souffle je le laisserai m’implorer ! Au moment où il croira qu’enfin je vais le sauver, je l’écraserai et ferai craquer ses os en sifflotant, avant de passer au suivant ! »

Jeudi

Très cher,

Je suis sûre que je deviens folle une fois de plus. Je sens que nous n'arriverons pas à traverser une autre de ces terribles épreuves. Et je ne m'en relèverai pas cette fois. Je commence à entendre des voix, et je ne peux plus me concentrer. Alors je fais ce qui me semble la meilleure chose à faire. Tu m'as donnée le plus grand bonheur possible. Tu as été en chaque cas tout ce que l'on pouvait être. Je ne crois pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses jusqu'à ce que cette terrible maladie surgisse. Je ne peux lutter plus longtemps. Je sais que je gâche ta vie, que, sans moi, tu pourrais travailler. Et tu le feras, je le sais. Tu vois, je n'arrive même pas à écrire cela correctement. Je n'arrive pas à lire. Ce que je veux dire est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu as été totalement patient avec moi et incroyablement bon. Je veux le dire - tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Tout m'échappe, excepté la certitude de ta bonté. Je ne peux continuer à gâcher ta vie plus longtemps.

Je ne crois pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous l'avons été.

V.

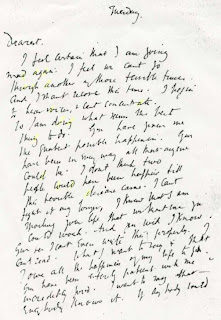

Tuesday.

Dearest,

I feel certain that I am going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times. And I shan't recover this time. I begin to hear voices, and I can't concentrate. So I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I don't think two people could have been happier till this terrible disease came. I can't fight any longer. I know that I am spoiling your life, that without me you could work. And you will I know. You see I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that — everybody knows it. If anybody could have saved me it would have been you. Everything has gone from me but the certainty of your goodness. I can't go on spoiling your life any longer.

I don't think two people could have been happier than we have been.

V.

"Mais la seule vie qui soit passionnante est la vie imaginaire.

Une fois que les roues recommencent à tourner dans ma tête,

je n'ai presque plus besoin d'argent ni de robe, ni même d'un buffet, pas plus que d'un lit à Rodmell ou d'un sofa."

Virginia Woolf, extrait du "Journal d'un écrivain"

Why did men drink wine and women water ? Why was one sex so prosperous and the other so poor ? What effect has poverty on fiction ? What conditions are necessary for the creation of works of art ? — a thousand questions at once suggested themselves. But one needed answers, not questions ; and an answer was only to be had by consulting the learned and the unprejudiced, who have removed themselves above the strife of tongue and the confusion of body and issued the result of their reasoning and research in books which are to be found in the British Museum. If truth is not to be found on the shelves of the British Museum, where, I asked myself, picking up a notebook and a pencil, is truth ?

Thus provided, thus confident and enquiring, I set out in the pursuit of truth. The day, though not actually wet, was dismal, and the streets in the neighbourhood of the Museum were full of open coal-holes, down which sacks were showering ; four-wheeled cabs were drawing up and depositing on the pavement corded boxes containing, presumably, the entire wardrobe of some Swiss or Italian family seeking fortune or refuge or some other desirable commodity which is to be found in the boarding-houses of Bloomsbury in the winter. The usual hoarse-voiced men paraded the streets with plants on barrows. Some shouted ; others sang. London was like a workshop. London was like a machine. We were all being shot backwards and forwards on this plain foundation to make some pattern. The British Museum was another department of the factory. The swing-doors swung open ; and there one stood under the vast dome, as if one were a thought in the huge bald forehead which is so splendidly encircled by a band of famous names. One went to the counter ; one took a slip of paper ; one opened a volume of the catalogue, and the five dots here indicate five separate minutes of stupefaction, wonder and bewilderment. Have you any notion of how many books are written about women in the course of one year ? Have you any notion how many are written by men ? Are you aware that you are, perhaps, the most discussed animal in the universe ? Here had I come with a notebook and a pencil proposing to spend a morning reading, supposing that at the end of the morning I should have transferred the truth to my notebook. But I should need to be a herd of elephants, I thought, and a wilderness of spiders, desperately referring to the animals that are reputed longest lived and most multitudinously eyed, to cope with all this. I should need claws of steel and beak of brass even to penetrate the husk. How shall I ever find the grains of truth embedded in all this mass of paper ? I asked myself, and in despair began running my eye up and down the long list of titles. Even the names of the books gave me food for thought. Sex and its nature might well attract doctors and biologists ; but what was surprising and difficult of explanation was the fact that sex — woman, that is to say — also attracts agreeable essayists, light-fingered novelists, young men who have taken the M.A. degree ; men who have taken no degree ; men who have no apparent qualification save that they are not women. Some of these books were, on the face of it, frivolous and facetious ; but many, on the other hand, were serious and prophetic, moral and hortatory. Merely to read the titles suggested innumerable schoolmasters, innumerable clergymen mounting their platforms and pulpits and holding forth with loquacity which far exceeded the hour usually alloted to such discourse on this one subject. It was a most strange phenomenon ; and apparently — here I consulted the letter M — one confined to the male sex. Women do not write books about men — a fact that I could not help welcoming with relief, for if I had first to read all that men have written about women, then all that women have written about men, the aloe that flowers once in a hundred years would flower twice before I could set pen to paper. So, making a perfectly arbitrary choice of a dozen volumes or so, I sent my slips of paper to lie in the wire tray, and waited in my stall, among the other seekers for the essential oil of truth.

What could be the reason, then, of this curious disparity, I wondered, drawing cart-wheels on the slips of paper provided by the British taxpayer for other purposes. Why are women, judging from this catalogue, so much more interesting to men than men are to women ? A very curious fact it seemed, and my mind wandered to picture the lives of men who spend their time in writing books about women ; whether they were old or young, married or unmarried, red-nosed or hump-backed — anyhow, it was flattering, vaguely, to feel oneself the object of such attention provided that it was not entirely bestowed by the crippled and the infirm — so I pondered until all such frivolous thoughts were ended by an avalanche of books sliding down on to the desk in front of me. Now the trouble began. The student who has been trained in research at Oxbridge has no doubt some method of shepherding his question past all distractions till it runs into his answer as a sheep runs into its pen. The student by my side, for instance, who was copying assiduously from a scientific manual, was, I felt sure, extracting pure nuggets of the essential ore every ten minutes or so. His little grunts of satisfaction indicated so much. But if, unfortunately, one has had no training in a university, the question far from being shepherded to its pen flies like a frightened flock hither and thither, helter-skelter, pursued by a whole pack of hounds. Professors, schoolmasters, sociologists, clergymen, novelists, essayists, journalists, men who had no qualification save that they were not women, chased my simple and single question — Why are some women poor ? — until it became fifty questions ; until the fifty questions leapt frantically into midstream and were carried away. Every page in my notebook was scribbled over with notes. To show the state of mind I was in, I will read you a few of them, explaining that the page was headed quite simply, WOMEN AND POVERTY, in block letters ; but what followed was something like this :

Condition in Middle Ages of,

Habits in the Fiji Islands of,

Worshipped as goddesses by,

Weaker in moral sense than,

Idealism of,

Greater conscientiousness of,

South Sea Islanders, age of puberty among,

Attractiveness of,

Offered as sacrifice to,

Small size of brain of,

Profounder sub-consciousness of,

Less hair on the body of,

Mental, moral and physical inferiority of,

Love of children of,

Greater length of life of,

Weaker muscles of,

Strength of affections of,

Vanity of,

Higher education of,

Shakespeare’s opinion of,

Lord Birkenhead’s opinion of,

Dean Inge’s opinion of,

La Bruyere’s opinion of,

Dr Johnson’s opinion of,

Mr Oscar Browning’s opinion of,…

Here I drew breath and added, indeed, in the margin, Why does Samuel Butler say, ‘Wise men never say what they think of women’ ? Wise men never say anything else apparently. But, I continued, leaning back in my chair and looking at the vast dome in which I was a single but by now somewhat harassed thought, what is so unfortunate is that wise men never think the same thing about women. Here is Pope :

Most women have no character at all.

And here is La Bruyère :

Les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les

hommes —

a direct contradiction by keen observers who were contemporary. Are they capable of education or incapable ? Napoleon thought them incapable. Dr Johnson thought the opposite. [* ‘“Men know that women are an overmatch for them, and therefore they choose the weakest or the most ignorant. If they did not think so, they never could be afraid of women knowing as much as themselves.” . . . In justice to the sex, I think it but candid to acknowledge that, in a subsequent conversation, he told me that he was serious in what he said.’ — BOSWELL, THE JOURNAL OF A TOUR TO THE HEBRIDES.] Have they souls or have they not souls ? Some savages say they have none. Others, on the contrary, maintain that women are half divine and worship them on that account. [* ‘The ancient Germans believed that there was something holy in women, and accordingly consulted them as oracles.' — FRAZER, GOLDEN BOUGH.] Some sages hold that they are shallower in the brain ; others that they are deeper in the consciousness. Goethe honoured them ; Mussolini despises them. Wherever one looked men thought about women and thought differently. It was impossible to make head or tail of it all, I decided, glancing with envy at the reader next door who was making the neatest abstracts, headed often with an A or a B or a C, while my own notebook rioted with the wildest scribble of contradictory jottings. It was distressing, it was bewildering, it was humiliating. Truth had run through my fingers. Every drop had escaped.

I could not possibly go home, I reflected, and add as a serious contribution to the study of women and fiction that women have less hair on their bodies than men, or that the age of puberty among the South Sea Islanders is nine — or is it ninety ? — even the handwriting had become in its distraction indecipherable. It was disgraceful to have nothing more weighty or respectable to show after a whole morning’s work. And if I could not grasp the truth about W. (as for brevity’s sake I had come to call her) in the past, why bother about W. in the future ? It seemed pure waste of time to consult all those gentlemen who specialize in woman and her effect on whatever it may be — politics, children, wages, morality — numerous and learned as they are. One might as well leave their books unopened. But while I pondered I had unconsciously, in my listlessness, in my desperation, been drawing a picture where I should, like my neighbour, have been writing a conclusion. I had been drawing a face, a figure. It was the face and the figure of Professor von X engaged in writing his monumental work entitled THE MENTAL, MORAL, AND PHYSICAL INFERIORITY OF THE FEMALE SEX. He was not in my picture a man attractive to women. He was heavily built ; he had a great jowl ; to balance that he had very small eyes ; he was very red in the face. His expression suggested that he was labouring under some emotion that made him jab his pen on the paper as if he were killing some noxious insect as he wrote, but even when he had killed it that did not satisfy him ; he must go on killing it ; and even so, some cause for anger and irritation remained. Could it be his wife, I asked, looking at my picture ? Was she in love with a cavalry officer ? Was the cavalry officer slim and elegant and dressed in astrakhan ? Had he been laughed at, to adopt the Freudian theory, in his cradle by a pretty girl ? For even in his cradle the professor, I thought, could not have been an attractive child. Whatever the reason, the professor was made to look very angry and very ugly in my sketch, as he wrote his great book upon the mental, moral and physical inferiority of women.